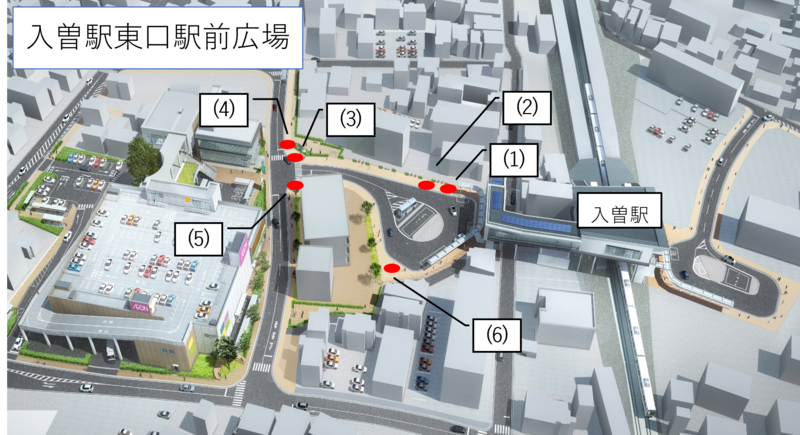

入曽駅周辺整備事業のまちびらきに併せ、入曽駅東口駅前広場の歩道部6か所に新たなデザインマンホールを設置しました。

マンホールには、童絵作家の池原昭治氏による入曽地区にゆかりのある文化や場所がデザインされています。

お近くに来た際は、ぜひご覧ください!

※入曽駅東口前広場歩道部マンホールカードについては、作成の予定はありません。

設置場所

入曽駅周辺整備事業についてはこちらをご覧ください。

デザイン

(1)お茶香るまち狭山

お茶香るまち狭山

お茶香るまち狭山

狭山茶は厚みのある茶葉の縒(よ)りと狭山火入れで、甘い香りとバランスの良い渋みが味わえることで有名です。

「宇治の銘茶と狭山の濃茶が出会いましたよ横浜で」

「色の静岡、香りの宇治茶、味は狭山でとどめさす」の、茶づくり唄もあります。

(2)鎌倉街道(上道)と化け地蔵と夢地蔵と童

鎌倉街道(上道)と化け地蔵と夢地蔵と童

鎌倉街道(上道)と化け地蔵と夢地蔵と童

鎌倉街道(上道)「いざ鎌倉」のために整備された道で、武蔵武士を始め、関東の武士が往来しました。

その為、道沿いには神社や寺院、古戦場が多く点在しています。

清水冠者義高が頼朝の追手から逃れ、入間川まで来た道であり、頼朝が信州への狩りに向かった道、新田義貞が「いざ鎌倉」と攻め上がった道でもあります。

(3)入曽の獅子舞と童

入曽の獅子舞と童

入曽の獅子舞と童

毎年10月に金剛院と入間野神社で奉納舞いされるササラ獅子です。

金剛院で「揃い獅子」を舞い、本祭では入間野神社で「奉納舞」が行われます。

「風雨和順」「五穀成就」「悪疫退散」を願って舞われ、江戸時代の神社混淆の名残を留める、貴重な県の無形民俗文化財です。

入間野神社には宝暦8年(1758)作、獅子舞の絵馬があります。

(4)逃水の里と童

逃水の里と童

逃水の里と童

入曽地区には「逃水」という小字名があります。

昔、武蔵野の荒野を、喉を乾かした旅人が水を求めて近寄ると、見えていた水が無くなり、更に遠くに水が見えます。

武蔵野の逃水現象は蒸気説、陽炎説、そして蜃気楼説など自然現象説が語られています。

又、武蔵野の逃水としては古歌にも詠われ、詩歌の「ふるさと」として文人墨客の訪問が絶えません。

(5)武蔵野の雑木林と童

武蔵野の雑木林と童

武蔵野の雑木林と童

明治の文豪・国木田独歩は「武蔵野の面影は、今わずかに入間郡に残れり」と書き残しています。

武蔵野の雑木林は、狭山市水野の里山から、堀兼の上赤坂公園、川越へと続く広大な雑木林です。

春夏秋冬、朝昼夜、さまざまな風景が人々の心のオアシスとなっています。

珍しい野鳥や野草も多く、市民の憩いの場所でもあります。

(6)伝説の川・不老川と七曲の井と童

伝説の川・不老川と七曲の井と童

伝説の川・不老川と七曲の井と童

七曲の井は北入曽の鎌倉街道沿い、小字堀難井(ほりがたい)にあり、古歌に名高い「ほりかねの井」の一つといわれています。

井戸は漏斗状で水場まで降りる道が七曲りになっている事が名の由来です。

平安時代初期に武蔵国府(今の役所)によって掘られたと推定されています。

又、日本武尊の伝説もあります。

このページに関するお問い合わせは

上下水道部 経営課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6264

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。