クビアカツヤカミキリの市内確認状況について

令和7年7月に、狭山市内でクビアカツヤカミキリのフラス(木くずとフンの混ざったもの)が確認されました。

クビアカツヤカミキリについて

クビアカツヤカミキリは、2018年1月に特定外来生物に指定されました。

2012年に国内で初めて確認されて以降、徐々に国内での分布を広げ、県内の東部環境管理事務所管内などで、クビアカツヤカミキリが複数、確認されています。

クビアカツヤカミキリは、サクラのほか、ウメなどのバラ科を中心とした多種の樹木を食害することが知られており、公園や街路樹のサクラ、農作物及び生態系への被害が懸念されています。

被害の拡大を防ぐためには、早期発見・早期防除が必要であり、皆様からの情報提供が重要です。

サクラの木を所有されている方、管理されている方は、埼玉県のホームページを参考に、防除をお願いいたします。

クビアカツヤカミキリの特徴

- 体長は2.5センチメートルから4センチメートル

- 全体に黒く、光沢がある

- クビ(胸部)が赤い

- 幼虫は樹木内部で2年から3年かけて成長

- 6月から8月に成虫が出現

- サクラ、ウメ、モモ、スモモなど主にバラ科の樹木を加害する

クビアカツヤカミキリ

クビアカツヤカミキリ

クビアカツヤカミキリが侵入した樹木の症状・被害

- 樹幹に穴(食入孔や脱出口:直径4ミリメートル程度)

- 穴の根元に、フラス(木くずとフンの混ざったもの)が溜まる

- 開花時期に、花が少ない

- 幼虫による食害が進むと、枯死、倒木の危険がある

- 古木・大木に付きやすい

- 果樹に付くと、農業被害が甚大

フラス(クビアカツヤカミキリが食入した樹木からは、フラスと呼ばれる木くずが排出されます)

フラス(クビアカツヤカミキリが食入した樹木からは、フラスと呼ばれる木くずが排出されます)

県内への侵入状況

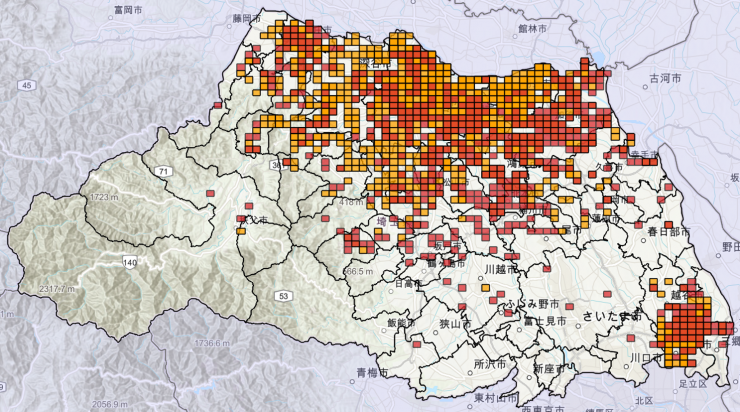

令和6年度までのクビアカツヤカミキリによる被害地域

- 色付きのメッシュは、被害(成虫のみの確認を含む)が発生した地点を含むメッシュ(1km×1km)

- オレンジのメッシュは令和5年度以前に被害が発生した地点を含むメッシュ

- 赤のメッシュは令和6年度に被害が発生した地点を含むメッシュ

※令和7年7月現在では、狭山市内でもフラスが確認されています。

令和6年度までのクビアカツヤカミキリによる被害地域(県HPより)

令和6年度までのクビアカツヤカミキリによる被害地域(県HPより)

クビアカツヤカミキリを見つけたら

- 成虫については、捕殺してください。

- 食入孔を確認したときは、ノズルがある殺虫剤(登録農薬・商品名:ロビンフット等)を使用し、食入孔から注入してください。

- 市販されているカミキリムシ対応のノズル式殺虫剤も効果があります。

- 埼玉県クビアカツヤカミキリ調査サイトに発見時の情報を報告するか、狭山市環境課へ、発見日時、発見者、発見場所及び発見時の状況について、できる限り写真の画像を添付のうえご連絡ください。

問い合わせ

- 狭山市環境課 生活衛生担当

電話番号:04-2937-6793

- 西部環境管理事務所 企画調整担当

電話番号:049-244-1250

関連リンク

サクラの外来害虫“クビアカツヤカミキリ”情報(埼玉県環境科学国際センター)(外部サイト)

![]()

クビアカツヤカミキリに御注意ください(埼玉県ホームページ)(新規ウインドウを開きます)(外部サイト)

![]()

環境省報道発表資料(特定外来生物新規追加に関する外来生物法施行令の改正情報)(外部サイト)

![]()

このページに関するお問い合わせは

環境経済部 環境課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6793

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。