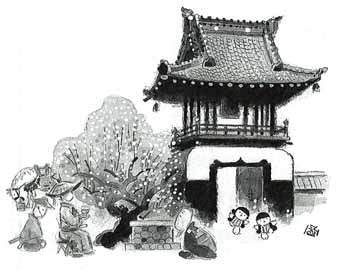

下奥富の広福寺は、竜宮城のような山門があることで有名です。山門は2階建てで、1階の袴越が漆喰白壁ぬりで、2階が鐘楼になっており市指定の文化財の建造物です。

その山門をくぐると、すぐのところに井戸と梅の木がありますが、伝説によりますと、昔、徳川3代将軍家光公が武蔵野で鷹狩りをしたとき、広福寺におたちよりになったそうです。そのとき、井戸の水でわかしたお茶を召しあがりながら、梅の花の美しさをたいへんにほめられたそうです。その後、ゆかりの井戸のことを「梅の井」といい、梅の木のことを「おことばの梅」と呼び、寺では代々大切にしています。

また、広福寺には、幕末の勤王の志士である川越出身の西川錬造や清河八郎等がひそかに会合したといわれる屋根うら部屋もあったそうです。

そして、弥次さん喜多さんでお馴染みの「東海道中膝栗毛」の作者である十返舎一九も、その珍しさをめでたといわれております。

(広報さやま平成10年3月10日号より)

地図

関連項目

社寺

このページに関するお問い合わせは

生涯学習部 社会教育課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8594

FAX:04-2954-8671

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。