広瀬台1丁目に所在する市指定文化財の今宿遺跡は、学校教育の教材や生涯学習の素材として安全に利用できる公園の施設を目指し、令和4年度から今宿遺跡の復元再整備を進めてきたところであり、地元の方々のご協力のもと、2024年3月28日に再整備が完了しました。

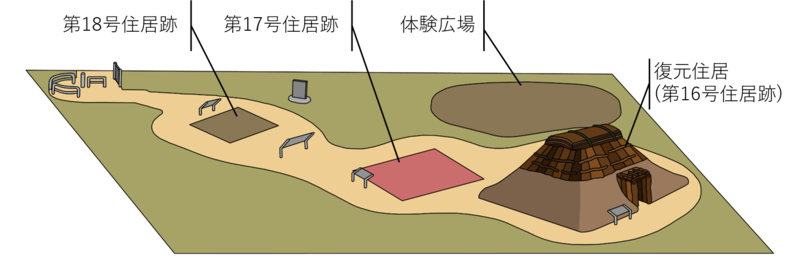

現在の今宿遺跡内の案内図

現在の今宿遺跡内の案内図

今回の再整備で、復元住居の展示とともに、古代の道具の使い方、火おこし体験や発掘体験など、郷土の古代文化について、児童生徒を中心に様々な人が複合的に学べる体験学習の場として活用できるスペースになります。

今後は、史跡解説ツアーや現地出前講座等、今回再整備した史跡を有効に活用する事業を実施するとともに地元小学校である広瀬小学校や博物館等と協力し、学習に資する体験事業等を実施してまいります。

各住居跡の解説

再整備基本計画

令和4年度(2022年度)に策定しました今宿遺跡復元住居等の再整備基本計画です。

![]() 今宿遺跡復元住居等の再整備基本計画(全文)(PDF・8,013KB)

今宿遺跡復元住居等の再整備基本計画(全文)(PDF・8,013KB)

再整備のこれまでの経過

工事が完成し、セレモニーが行われました

今宿遺跡の再整備事業が完了し、2024年3月28日に完成記念セレモニーが開催されました。

セレモニーでは、事業の完了を記念し、再整備の概要紹介やテープカットが行われました。

その後に実施した火起こし競争は子供たちを中心に多くの方々にご参加いただきました。

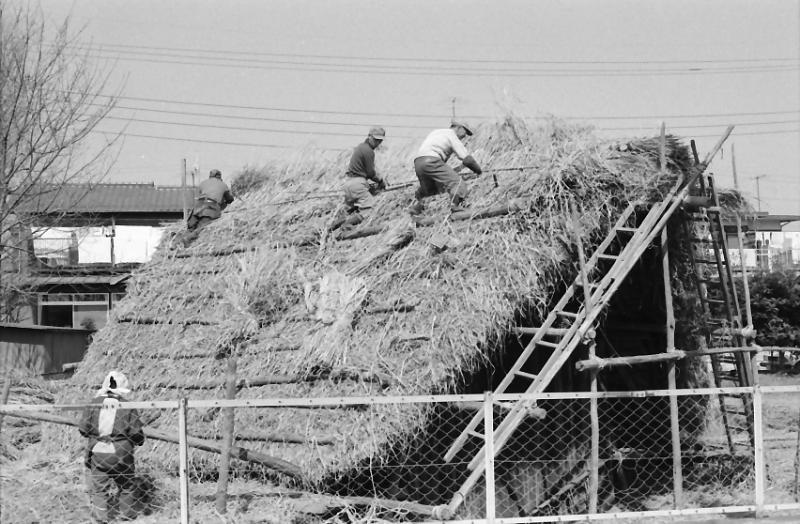

旧復元住居の解体工事が始まります

今宿遺跡の再整備工事について、2023年9月21日から現在設置している復元住居とメタセコイア古木株展示棟の解体に着手します。茅葺で再現された姿を見ることができるのは20日が最後となります。

※見学の際には、周辺の住環境や交通状況にご配慮いただき、隣接する公園内からご見学いただきますようお願いします。

※工事が始まりますと作業範囲に囲いが設置されます。範囲内には立ち入らないようお願いします。

講座「今宿遺跡から奈良・平安時代の狭山へ」を開催しました(広瀬公民館)

2023年7月14日に今宿遺跡に係る講座「今宿遺跡から奈良・平安時代の狭山へ」を、広瀬公民館で開催しました。今回の講座は、広瀬公民館で実施している「ひろせ寿大学」に一般の方もご参加いただける公開講座として、広瀬公民館・水富公民館・柏原公民館共催で開催しました。

今宿遺跡復元住居等の再整備基本計画にある「復元住居の外観についての検討」の内容を中心にして、古代の住居がどのように建てられ、どのように崩れていったと想定したかを担当者が紹介。また、会場に今宿遺跡第18号住居の建築過程の模型や、発掘調査で出土した本物の土師器や須恵器、そして鉄製馬具などを展示しました。

冬期企画展「拓くひとびと―狭山の奈良・平安―」を開催しました(狭山市立博物館)

2023年1月7日から2月26日までの期間で、冬期企画展「拓くひとびと―狭山の奈良・平安―」を狭山市立博物館で開催し、市内に所在する遺跡の最新の発掘調査の成果を中心に、狭山の地を拓いた古代(奈良・平安時代)の人々の暮らしを紹介しました。

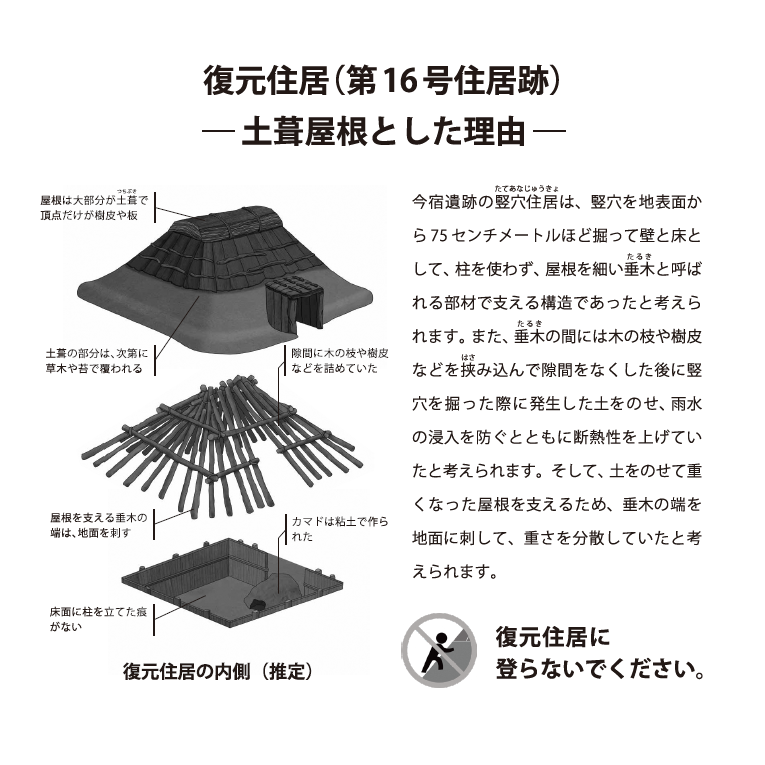

今宿遺跡内の焼失住居(火災で焼け落ちた住居)に残された痕跡を改めて検証して推定した姿は、今見ることができる今宿遺跡復元住居とは異なる形でした。そんな最新の知見から推定された新しい形(土葺屋根)の復元住居の構造を、1階舞い舞いホール特集コーナー「奈良・平安時代の住居」で紹介しました。

なお、写真中央は、住居の構造をわかりやすく学習するための組み立てキットであり、今宿遺跡復元住居そのものの形を示すものではありません。

![]() 奈良・平安時代住居の模型を作る(作成マニュアル)(PDF・2,970KB)

奈良・平安時代住居の模型を作る(作成マニュアル)(PDF・2,970KB)

※冬期企画展で公開している模型作りのマニュアルです。

※作成に係る道具や材料は、各自ご用意ください。

学術講演会2「古建築の復元」を開催しました(狭山市立博物館)

2022年11月27日に今宿遺跡復元住居等の再整備事業の特別講演2「古建築の復元」を、狭山市立博物館で開催しました。奈良・平安時代の建物の形はおおよそ知っていても、これらの復元建築の設計過程という裏側はあまり知られていません。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻(日本建築史)准教授の海野聡氏が、発掘調査で分かったことや現存する古代建築、絵画資料など、あらゆる方向からアプローチし復元していく、その方法についてわかりやすく紹介してくださいました。

周辺にお住いの皆様に向けた基本計画(案)の説明会を開催しました(日生さやま台自治会集会所)

2022年11月5日と6日に周辺にお住いの皆様に向けた今宿遺跡復元住居等の再整備基本計画(案)の事前説明会を、日生さやま台自治会集会所で開催しました。事業の進捗状況や、今後のスケジュール、学術的検討の途中経過発表と、史跡スペースの再整備案について、事務局からの説明の後、内容についての質問や意見交換等が行われました。ご参加いただきました方、並びに説明会の運営にご尽力いただきました自治会長様にお礼申し上げます。お話がありました内容を計画にどう生かしたか等につきましては、別に周知させていただきます。

学術講演会1「今宿遺跡と奈良・平安時代の住居」を開催しました(狭山市立博物館)

2022年6月26日に今宿遺跡復元住居等の再整備事業の特別講演1「今宿遺跡と奈良・平安時代の住居」を、狭山市立博物館で開催しました。奈良・平安時代の東国の住居の形は、あまり知られておらず、小中学校の教科書や参考書にもほとんど掲載されていません。実際の形はどうだったのか。埼玉県埋蔵文化財発掘調査事業団の田中広明氏が、発掘調査で分かったことを基に、奈良・平安時代の住居の姿を考察しつつ、紹介してくださいました。

今宿遺跡とは

広瀬台にある今宿遺跡は、奈良・平安時代の集落跡です。

第1次調査で発掘された住居跡は正方形かそれに近いもので、地面を掘り下げて床とし、その周囲には溝を掘って板を埋めて壁としました。竈は住居の北側または東側の壁に築かれ、煙り出しの煙道は住居外に設けてありました。

住居の大きさは縦横とも4メートル前後が多く、なかには7メートルを超えるものもありました。住居が築かれた年代は、8世紀台がもっとも多くて25軒、8から9世紀にかけてが1軒、9世紀台が11軒、10世紀台が2軒、不明が9軒でした。

このうちの1軒が復元されています。

- 狭山市指定文化財〔記念物・史跡〕

- 指定日:昭和51年(1976年)4月1日

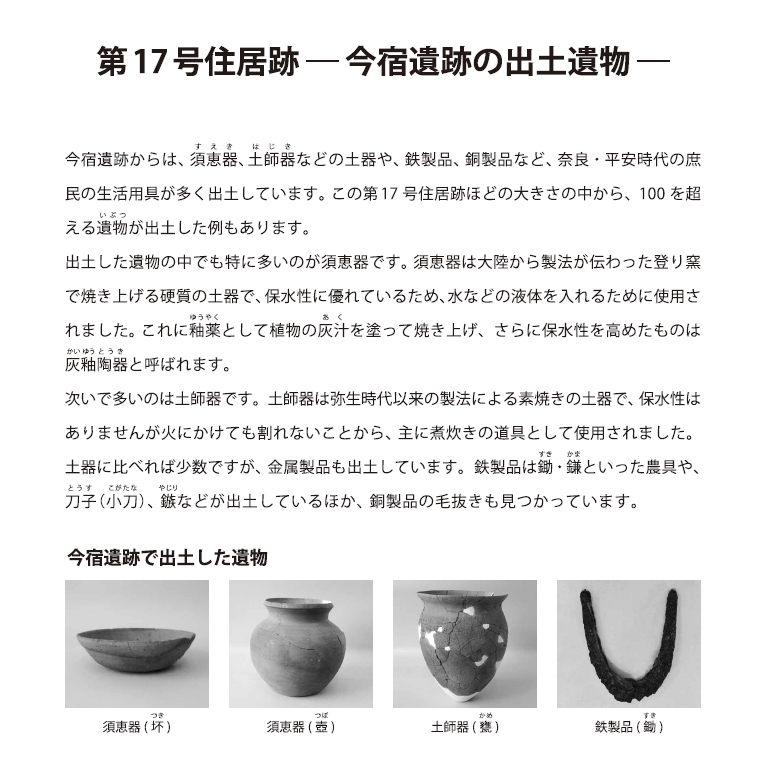

今宿遺跡で発見されたもの

今宿遺跡の出土品は、土器がもっとも多く、このほかに鉄製品・銅製品、炭化したコメ・ヒエがあります。土器は土師器・須恵器が主体を占めていますが、なかには灰釉陶器・緑釉陶器といった釉薬のかかったものもあります。

土師器は弥生時代以来の製法による素焼きの土器で、保水性はありませんが熱をよく通し、甕・甑・坏などの器形があります。甕は煮炊き用に竈にかけて使用されたものですが、厚さが1から2ミリと薄いため破損した状態で出土することが多く、もとの形に復元するのは極めてむずかしい土器です。甑は蒸し器として使われたもので、水を入れた甕の上に載せて穀類を蒸しました。坏は盛りつけ用の器で、現在のご飯茶碗に相当します。

須恵器は大陸から古墳時代に伝わった土器で、轆轤を使って形を整えたのち、登窯を使って高温で焼いたものです。はじめは古墳の副葬品として利用されましたが、奈良・平安時代になると実用品として広く普及しました。保水性に優れているため、水などの液体を貯蔵するために使われましたが、その後しだいに他の用途にも用いられるようになり、やがて土師器は姿を消しました。器形には甕・坏・高坏・壷・瓶・鉢・蓋・皿などがありますが、このなかでは坏がもっとも多く、煮汁の跡が残った鉢も見つかっています。

灰釉陶器は植物灰を釉薬として使ったもので、やはり登窯で焼きました。釉薬の溶ける温度が高温のため、須恵器より硬い器です。緑釉陶器は鉛を釉薬に使ったもので、全体が緑色をしています。この釉薬は灰釉に比べて低温で溶けるため、やや軟質ですが、その色合いから貴重品として扱われたと考えられています。鉄製品は鋤・鎌といった農具や、刀子という小刀、矢の先端に取りつけた鏃などが出土しています。また銅製品は、簪が見つかっています。

発掘調査から住居跡の復元に至った経緯

今宿遺跡は、狭山市上広瀬地区狭山団地(日生さやま台団地)宅地造成事業によって、78,610平方メートル(23,697坪)の畑(一部山林)であった場所が宅地化される事になった際、先だって行われていた、「奥州道上遺跡」発掘調査の結果を踏まえて、造成事業着手前の昭和44年(1969年)4月22日から、全体的な確認調査が行われました。

確認調査には、トレンチ(溝)方式が採用され、4つに分割された調査区全体に深さ0.5メートル程の溝を人力で何本も掘削して遺構の有無を確認していきました。その結果、奈良・平安時代の48軒の竪穴住居跡と、古墳1基、そして縄文時代遺構1基が検出され、本発掘調査が開始されたのです。

(注釈)遺跡名「今宿」は、所在する知の小字名から名づけられました。

市制移行後初の第1次発掘調査とその成果

検出された遺構のほとんどは、奈良・平安時代の竪穴住居跡でした。この内、いくつかの住居からは実に多くの須恵器(当時使われていた土器)が出土し、注目を集めました。

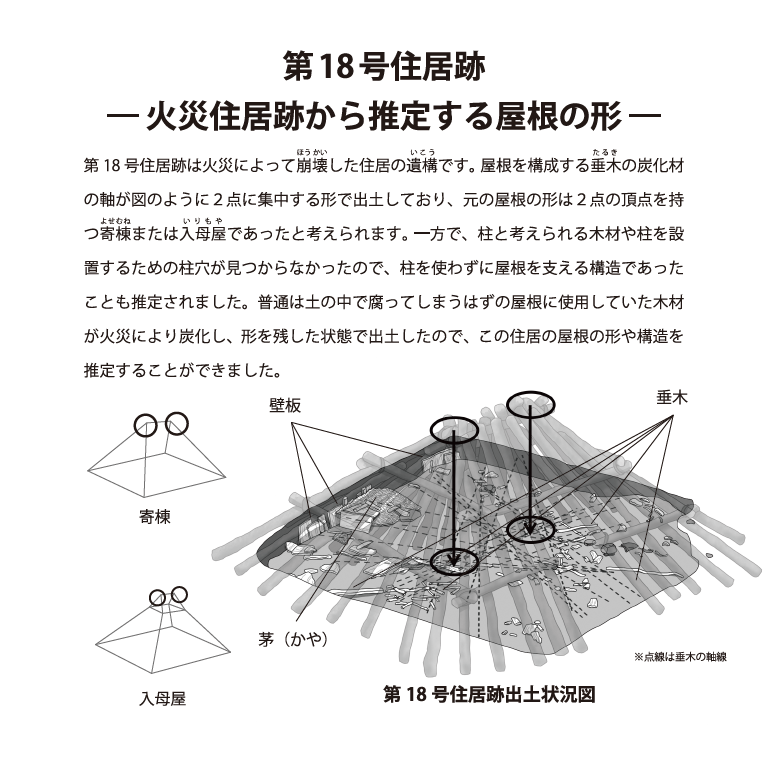

また、火災により消失した住居跡2軒が発見されました。第24号住居跡からは、炭化したコメとヒエが出土し、第18号住居跡からは大量の炭化した建材が出土しました。奈良・平安時代の当地域の生活を詳しく知るための研究素材として、大変珍しいものとされました。

文化財保護意識の高揚と住居跡の復元案

調査も半ばの昭和44年(1969年)5月19日、第2回狭山市議会臨時会において、今宿遺跡の保存についての緊急動議が行われました。遺跡の解釈から始まり、住居跡の復元保存が提案され、加えて観光資源としての活用も意見として出されるなど、当時はかなり注目されていました。

そして、発掘調査が終了してまもなく、奈良・平安時代住居の復元工事が始まりました。

昭和44年(1969年)の第2回臨時会会議録には、「折角日の目をみたこの埋蔵の文化財でありますので、これをやみからやみへ葬ることなく、たとえその一部だけでも原形を止めて、すくなくとも狭山市の百年後、2百年後の市民のためにこれを保存するという心構えがあるならば、これは現在昭和40年代に生きた為政者の心掛けとしては誠に尊いものだろうと思います」との発言が残っています。

(第2回臨時会(昭和44年5月19日)狭山市議会会議録より)

復元する住居の選定

今宿遺跡からは48軒の住居跡が検出されましたが、その中でも綺麗に残っていた第16号住居跡が復元する住居に選ばれました。

また、連なるように検出された第17号住居跡・18号住居跡も、芝生を張って規模がわかる形で保存することになりました。

遺物や図面の精査

奈良・平安時代の住居は、地域によって構造も素材も異なります。

第16号住居跡がどういった建物だったかを調べるために、現場で作成した図面と遺物、周辺の遺構の情報もすべて総合して検討が進められました。

そして、総合的に判断した結果、第16号住居跡の平面図から建物の規模を、第18号住居跡の遺物から建築材とその使用状況を、先行事例である桶川市の高井遺跡から構造を推測し、今宿遺跡の復元住居が設計されました。

復元住居の完成

市議会の審議を経た後、昭和45年(1970年)6月、今宿遺跡第16号住居跡を基礎にした、棟の高さ4メートル、床面積15.2平方メートルの木造1階建ての復元住居が完成しました。

住居を復元し、実際に建てたというこの事業は、竣工当時、時代の一歩先を行く進んだ文化財保護啓発事業であったといえるでしょう。復元住居が完成して間もないころ、奈良文化財研究所が発行する「埋文ニュース」13号に復元住居に関する記事が掲載され、全国に広く紹介されました。また、この記事を見て、同時期に住居の復元を計画していた、石川県加賀市から資料の問い合わせがあったほど、反響は大きかったようです。

場所

所在地

狭山市広瀬台1丁目22番

日生第4公園史跡スペース

このページに関するお問い合わせは

生涯学習部 社会教育課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8594

FAX:04-2954-8671

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。