由来等

美しい姿をした富士山は古くから霊山として信仰されてきましたが、江戸時代になると富士山で修行を積んだ長谷川角行東覚(書行藤覚)により信仰の基礎が確立され、享保年間(1716~36)には食行身禄と呼ばれた伊藤伊兵衛の活躍により、江戸を中心とした関東地方一円に同信者の集団である富士講が組織されていきました。

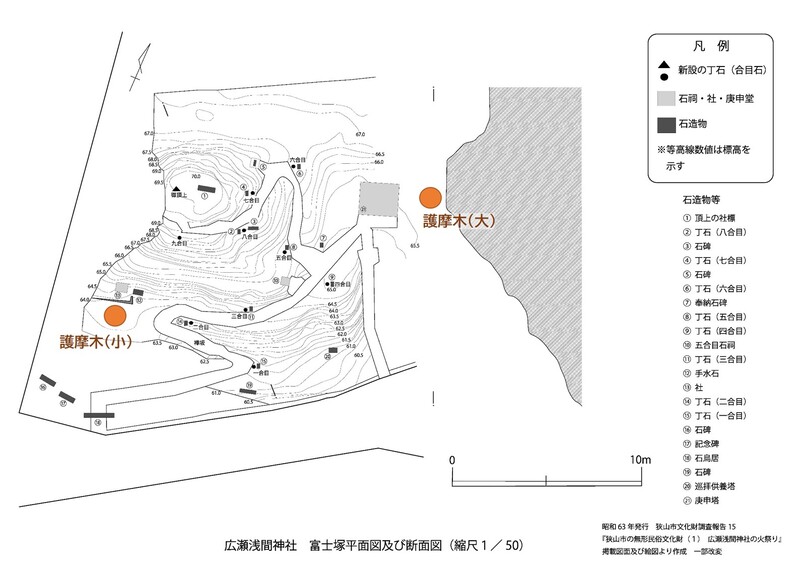

彼らは富士山を模した塚を各地に築いて信仰の拠点としましたが、上広瀬にある広瀬浅間神社も当地の富士講によって造られたもので、築造年代は頂上の「富士浅間宮」と刻まれた石碑が建てられた万延元年(1860)ごろと考えられています。当地方で「ハケ」と呼ばれる河岸段丘を利用して造られた富士塚は、その登り口に石造の立派な鳥居があり、急斜面に設けられた稲妻型の道の両側には1合目から9合目までの丁石をはじめ、角行東覚と食行身禄の姿を線刻で表した石碑などが立ち並んでいます。

こうした富士塚は、その頂から富士山を眺望する遙拝所としての役割を担っていましたが、地域の老人や婦女子にとっては、この塚に登れば富士登山と同様の功徳が得られるありがたい場所でもありました。

祭りの内容

この神社の火まつりは、明治初期から富士吉田(山梨県)に鎮座する富士浅間神社の 鎮火祭を 模倣してはじまったもので、毎年8月21日に行われています。当日は早朝から講員により富士塚周辺の清掃と草刈りが行われ、 〆縄が御神木や鳥居に張られます。頂上の石碑の前には 榊と 御幣が供えられ、午後から 護摩木の製作がはじまりますが、これは桑の枝を丸めて両側から荒縄を掛け、締めつけながら形を整えていきます。桑が用いられるのは、近年まで当地は養蚕業が盛んだったためです。護摩木は大小二つ作られ、大きい方は高さ約2.5メートルで神社の右隣にある 庚申堂の脇に、小さい方は約2メートルほどの高さで2合目近くの養蚕神社前に立てられます。

養蚕神社前に作られた小さい護摩木

養蚕神社前に作られた小さい護摩木

18時15分ごろ、養蚕神社前の小さな護摩木に火が放たれます。これが燃え尽きるには30分ほどかかります。18時30分を過ぎると大きな護摩木にも点火されます。

庚申堂の横に作られた大きい護摩木

庚申堂の横に作られた大きい護摩木

火の周りでは講員が一心に富士経を唱え、祭りは最高潮を迎えます。この護摩木が燃え尽きるには45分ほどかかりますが、この灰は火難除けになるといわれているため、戴いて帰る人がたくさんいます。また護摩木が桑で作られているところから、繭の豊作にも御利益があるとされています。

なお、この講の紋をよく見ると、〇の中が緋色(赤色)に塗られています。これは、緋色を背に「ろ」の字を書くことにより、「ひろせ」と読ませるためといわれています。

- 狭山市指定文化財〔無形民俗文化財〕

- 指定日:平成9年(1997年)6月2日

場所

伝承地

狭山市大字上広瀬983番地の2

広瀬浅間神社(富士浅間宮)

関連項目

社寺

広瀬浅間神社富士塚

このページに関するお問い合わせは

生涯学習部 社会教育課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8594

FAX:04-2954-8671

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。